Page 7 - RIVISTA NOIQUI MARZO 2024

P. 7

bruno brundisini

GETSEMANI

IL SILENZIO DEL PADRE

(Mc 26, 36 - 39) Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli

“Sedetevi qui mentre io vado là a pregare. E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo cominciò

a provare tristezza e angoscia. E disse loro “La mia anima è triste fino alla morte, restate qui e

vegliate con me”. Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava dicendo “Padre mio,

se è possibile, passa via da me questo calice. Però non come voglio io, ma come vuoi tu”.

(Mc 26, 42) Si allontanò una seconda volta e pregò dicendo “Padre mio se questo calice non può

passare senza che io lo beva, si compia la tua volontà”.

(Lc 22, 43-44) Gli apparve allora un angelo dal cielo a confortarlo. In preda all’angoscia pregava

più intensamente, e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a terra.

Il Getsemani, come fa notare Recalcati, è il luogo psicologico in cui si condensano gli aspetti

fondamentali della sofferenza umana e dell’uomo Gesù, quali l’esperienza della solitudine,

dell’abbandono, della preghiera e della supplica, del tradimento, dell’ineluttabile, e soprattutto

l’angoscia del silenzio del Padre. Gesù, al massimo livello del suo essere uomo, chiede al Padre di

cambiare il corso della volontà divina, in altri termini di sospendere quello che è scritto nei sacri

testi, cioè nella legge. La risposta di Dio è il silenzio. Dio sembra mancare nel Getsemani, come

sulla croce al grido di dolore del Figlio “Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato?” Qui nasce

il grande rimprovero teologico che alcuni muovono al cristianesimo, cioè l’aver trascinato Dio

verso l’uomo fino al punto da dissolvere Dio stesso nella figura di Gesù. Nel Getsemani il verbo

si fa carne, non nella forma cruenta della crocefissione, ma nell’esperienza umana di Dio (Lacan),

ove è assente ogni traccia del divino. Dei tre autori sinottici, Luca è l’evangelista che presenta

l’immagine di Gesù più composta, in un certo senso più “rispettosa”, anche nella sofferenza

della Passione. Eppure, proprio nel Vangelo di Luca, nella solitudine dell’inconscio, Gesù giunge

all’espressione più cruda del dolore psichico, il sudare sangue. Si tratta di un evento estremo di

somatizzazione da panico, noto in medicina legale come ematidrosi o nevrosi d’organo, prodotto

dalla intensa stimolazione neurovegetativa dei vasi cutanei con vasodilatazione e permeabilità

capillare che determina la fuoriuscita dei globuli rossi. In realtà sembra che la descrizione di

questo evento, riportato solo in Luca, fosse assente nelle stesure iniziali del Vangelo per cui si

suppone che esso sia stato aggiunto da alcuni copisti nel II o III secolo, per enfatizzare l’umanità

di Gesù contro la dottrina cristologica degli gnostici e i docetisti che ritenevano che Egli fosse

esclusivamente di natura divina e non anche umana. A questo proposito molto interessante è la

riflessione del teologo Vito Mancuso che distingue, nella narrazione dei Vangeli, l’immagine di

Gesù da quella di Cristo. Quella di Gesù è l’immagine completamente umana di un uomo vissuto

nella storia, che si conclude con un evento tragico, la morte in croce. Invece quella del Cristo, che

vuol dire l’Unto, è l’immagine dello Spirito, cioè della divinità. Nei testi evangelici, a prescindere

dal Getsemani, vi è una progressiva perdita d’importanza di Gesù e una crescita della figura di

Cristo. Dopo la morte in croce, la Resurrezione non è un evento storico, ma del tutto spirituale,

che diventa oggetto di fede. Essa è molto diversa dalla resurrezione di Lazzaro che, se realmente

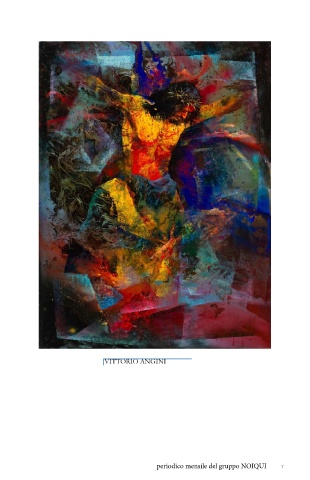

avvenuta, rientra nell’ambito del miracolo, il quale, anche se incomprensibile dalla ragione, si VITTORIO ANGINI

sviluppa pur sempre nel tempo e nello spazio. Lazzaro, infatti, torna alla vita non per ascendere

al Cielo, ma per riprendere il suo percorso esistenziale e umano che si concluderà con una

nuova morte. Invece, secondo la religione cattolica, il Cristo, nel momento in cui risorge, esce

dal tempo e dalla storia per configurarsi come atto di fede nell’ipostasi trinitaria, in altri termini

per essere Dio di fronte a Dio, Figlio con la stessa dignità del Padre. Da un punto di vista fisico,

anche il sepolcro, luogo che accoglie la morte, appare perciò vuoto, e scompare ogni traccia

terrena di Gesù e ogni simbolismo che possa ricondurre a una sua nuova esistenza umana. Da

allora in poi la storia cede il passo alla religione nell’evento fondamentale del cristianesimo che

è la Resurrezione e poi nelle diverse apparizioni agli apostoli e a varie donne e uomini.

Bruno Brundisini

6 periodico mensile del gruppo NOIQUI periodico mensile del gruppo NOIQUI 7